Pressemitteilung

10.7.-15.11.2026

Pressegespraech: 8.7.2026, 11 Uhr

Eroeffnung: 9.7.2026, 19 Uhr

Ausstellung

C.C. Hennix

Mit C.C. Hennix (1948, Stockholm – 2023, Istanbul) zeigt der Badische Kunstverein eine Künstlerin, deren Pionierleistung zwischen Kunst, Musik und Mathematik erstmals umfassend in Deutschland vorgestellt wird. Hennix war Avantgarde-Komponistin, bildende Künstlerin, Dichterin und Mathematikerin, deren Werk von einem konsequenten Streben nach Intermedialität und Grenzüberschreitung durchdrungen und von einer Auseinandersetzung mit Spiritualität und transfeministischer Ästhetik geprägt ist.

Auch wenn sie vor allem als Musikerin bekannt ist, so bezieht sich Hennix auch auf bedeutende künstlerische und intellektuelle Debatten des 20. Jahrhunderts (Fluxus, Formalismus in der Poesie, mathematische Linguistik). Die Ausstellung über alle Ebenden des Hauses zeigt Installationen, Skulpturen, Soundarbeiten, Videos und Texte aus fast 50 Jahren eines komplexen künstlerischen Schaffens.

So wird der Kunstverein einmal mehr zur Bühne einer legendären Künstlerin, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das Projekt ist eine Kooperation mit der Konsthall Malmö und der unabhängigen kuratorischen und publizistischen Plattform Blank Forms in New York.

Die Ausstellung wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

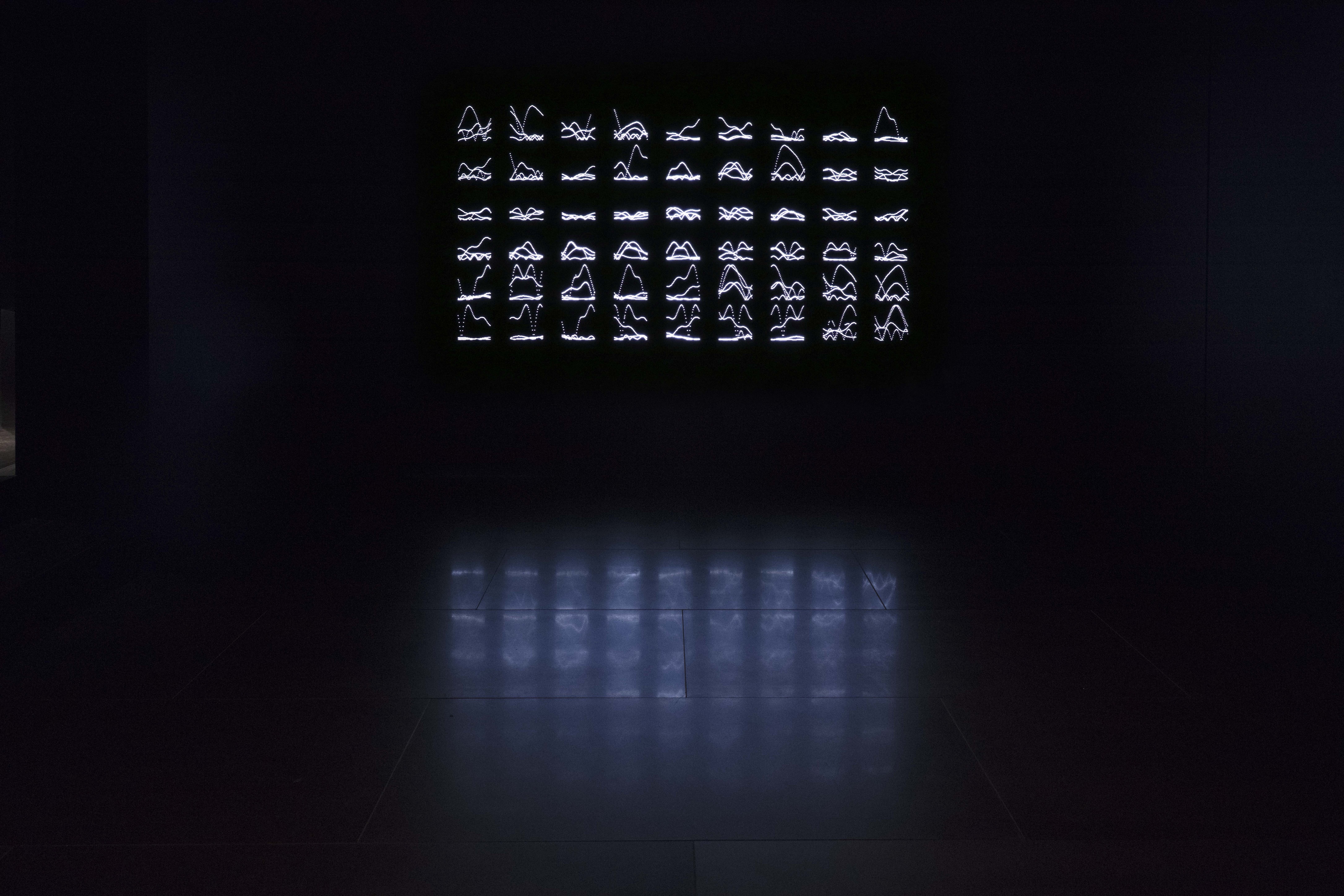

Catherine Christer Hennix, Fragments from LINCOS (for intergalactic Communications), 1969/2018. Thresholds of Perception, Catherine Christer Hennix in Empty Gallery, 30. Juni - 8. September, 2018. Courtesy die Kuenstlerin und Empty Gallery. Foto: Michael Yu

F³r weiteres Informations- und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an

presse@badischer-kunstverein.de oder rufen Sie uns an unter 0721 28226.

13.2.2026-14.6.2026

11.2.2026, 11 Uhr

Eroeffnung: 12.2.2026, 19 Uhr

Ausstellung

contemporary since 1818

Projekt und Begegnungsraum im Lichthof

Der Badische Kunstverein ist seit 1818 ein Ausstellungs- und Diskursort für zeitgenössische Kunst und bildet einen Raum, in dem künstlerische Praktiken sowie politische Fragestellungen zusammenkommen und sichtbar werden. Das prozessorientierte Projekt contemporary since 1818 im Lichthof des Kunstvereins versteht sich zugleich als Begegnungsraum und Veranstaltungsort. Das Format lädt ein, Zeit miteinander zu verbringen, Wissen zu teilen und sich (lokal) zu verbinden. Vorträge, Workshops, Performances, Lesungen und Diskussionsrunden finden zu festen Zeiten statt, während der Raum auch zu den regulären Öffnungszeiten vielfältig und kooperativ genutzt werden kann.

contemporary since 1818 reagiert auf die weltweit sowie lokal spürbaren Krisen und politischen Entwicklungen wie die Kulturkürzungen, die damit einhergehende (institutionelle) Prekarisierung und die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung. Wo und wie können wir uns versammeln? Wie bleiben Institutionen unter prekären Bedingungen handlungsfähig? Welche Kompliz*innenschaften sind möglich und wie lassen sich solidarische Strategien für eine kulturelle, künstlerische und politische Arbeit entwickeln?

Kunstvereine sind als demokratisch und bildungspolitisch relevante Orte entstanden und können als solche auch gerade heute wieder einen wichtigen Raum für Vernetzung und Solidarisierung bieten. contemporary since 1818 verschränkt die historischen Kontinuitäten der Kunstvereine mit den gegenwärtigen Herausforderungen und erprobt verschiedene Möglichkeitsräume für gemeinsames Handeln. Informationen zum Programm von contemporary since 1818 werden stets aktualisiert und ?ber unsere Website, den Newsletter und auf Instagram veröffentlicht.

F³r weiteres Informations- und Bildmaterial wenden Sie sich bitte anpresse@badischer-kunstverein.de oder rufen Sie uns an unter 0721 28226.

Aktuell wegen Aufbau geschlossen

Der Kunstverein ist temporaer fuer Besucher:innen geschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie hier!

Wir befinden uns aktuell in der Umbauphase für die kommende Ausstellung. Für Fragen und Anliegen stehen wir gerne weiterhin von Montag bis Freitag telefonisch unter + 49 (0)721 28226 und per Mail an info@badischer-kunstverein.de zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihnen bald die neue Ausstellung zu präsentieren:

Anna Barham delirious mantra

Die Ausstellung wird im Lichthof durch den Begegnungsraum und Veranstaltungsort contemporary since 1818 ergänzt.

Eröffnung: Donnerstag, 12.2.2026, 19 Uhr

Nähere Informationen zur Ausstellung und zu den begleitenden Veranstaltungen erhalten Sie auf unserer Website, Instagram und Facebook.

F³r weiteres Informations- und Bildmaterial wenden Sie sich bitte anpresse@badischer-kunstverein.de oder rufen Sie uns an unter 0721 28226.